来自维尔茨堡-德累斯顿卓越集群ct qmat的实验物理学家首次展示了一种新的量子效应,恰当地命名为旋子。在严格控制的环境中并使用一套先进的

来自维尔茨堡-德累斯顿卓越集群ct.qmat的实验物理学家首次展示了一种新的量子效应,恰当地命名为“旋子”。在严格控制的环境中并使用一套先进的仪器,他们成功证明了钴原子在铜表面上呈现的不寻常状态。

这一发现挑战了长期存在的近藤效应——这是一个20世纪60年代提出的理论概念,自20世纪80年代以来一直被认为是磁性材料与金属相互作用的标准模型。这些突破性的发现今天发表在《自然物理学》杂志上。

超冷、超强:突破实验室界限

实验物理学家马蒂亚斯·博德教授和阿尔乔姆·奥多贝斯科博士的维尔茨堡实验室普遍存在极端条件。这些有远见的人隶属于JMUWürzburg和TUDresden之间的卓越集群ct.qmat,正在量子研究领域树立新的里程碑。

他们最新的努力是揭示旋管效应。他们策略性地将单个钴原子放置在铜表面上,将温度降至1.4开尔文(–271.75°C),然后将它们置于强大的外部磁场中。“我们使用的磁铁价值50万欧元。这不是一种可以广泛使用的东西,”博德说。他们随后的分析得出了意想不到的启示。

“我们可以使用扫描隧道显微镜看到单个钴原子。每个原子都有一个自旋,可以被认为是磁北极或磁南极。测量它对于我们令人惊讶的发现至关重要,”博德解释道。“我们将磁性钴原子气相沉积到非磁性铜基底上,使原子与铜的电子相互作用。”研究量子材料中的此类相关效应是ct.qmat使命的核心,这一追求有望在未来带来变革性的技术创新。

自20世纪60年代以来,固态物理学家假设钴和铜之间的相互作用可以通过近藤效应来解释,即钴原子和铜电子的不同磁性方向相互抵消。这导致铜电子与钴原子结合的状态,形成所谓的“近藤云”。

然而,博德和他的团队在他们的实验室进行了更深入的研究。他们还验证了于利希研究中心的理论家SamirLounis在2020年提出的替代理论。

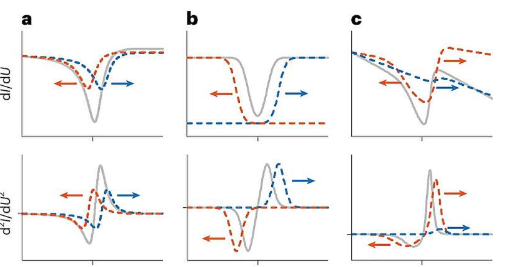

通过利用强烈的外部磁场的力量并在扫描隧道显微镜中使用铁尖,维尔茨堡的物理学家成功确定了钴自旋的磁方向。这种旋转不是刚性的,而是永久地来回切换,即从“向上旋转”(正)到“向下旋转”(负),反之亦然。这种转换会激发铜电子,这种现象称为旋管效应。

博德用一个生动的类比来阐明这一点:“由于自旋排列的不断变化,钴原子的状态可以比作橄榄球。当橄榄球在球坑中不断旋转时,周围的球会发生位移。这正是我们所观察到的——铜电子开始振荡响应并与钴原子结合。

“钴原子不断变化的磁化强度和与其结合的铜电子的结合就是我们于利希同事预测的旋子。”

维尔茨堡团队对旋管效应的首次实验验证对近藤效应提出了质疑。到目前为止,它被认为是解释钴铜二重奏等量子材料中磁性原子和电子之间相互作用的通用模型。博德打趣道:“是时候在那些物理教科书中画上一个重要的星号了。”

旋管和自旋电子学

在旋子效应中,钴原子保持永久运动,尽管与电子相互作用,但仍保持其磁性本质。另一方面,在近藤效应中,磁矩被电子相互作用中和。

“我们的发现对于理解金属表面磁矩的物理原理非常重要,”博德说。展望未来,这种现象可能为新型电子设备中的磁信息编码和传输铺平道路。这被称为“自旋电子学”,可以使IT变得更环保、更节能。

然而,在谈到这种钴铜组合的实用性时,博德降低了期望。“我们基本上是在超高真空的原始表面上在超低温下操纵单个原子。这对于手机来说是不可行的。虽然相关效应是理解物质行为的基础研究的分水岭,但我可以”不要从中构建一个实际的交换机。”

目前,维尔茨堡量子物理学家ArtemOdobesko和Jülich理论家SamirLounis正集中精力对自20世纪60年代以来描述各种材料组合中的近藤效应的众多出版物进行大规模审查。奥多贝斯科说:“我们怀疑许多人实际上可能在描述旋子效应。”他补充道,“如果是这样,我们将改写理论量子物理学的历史。”

声明本站所有作品图文均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系我们